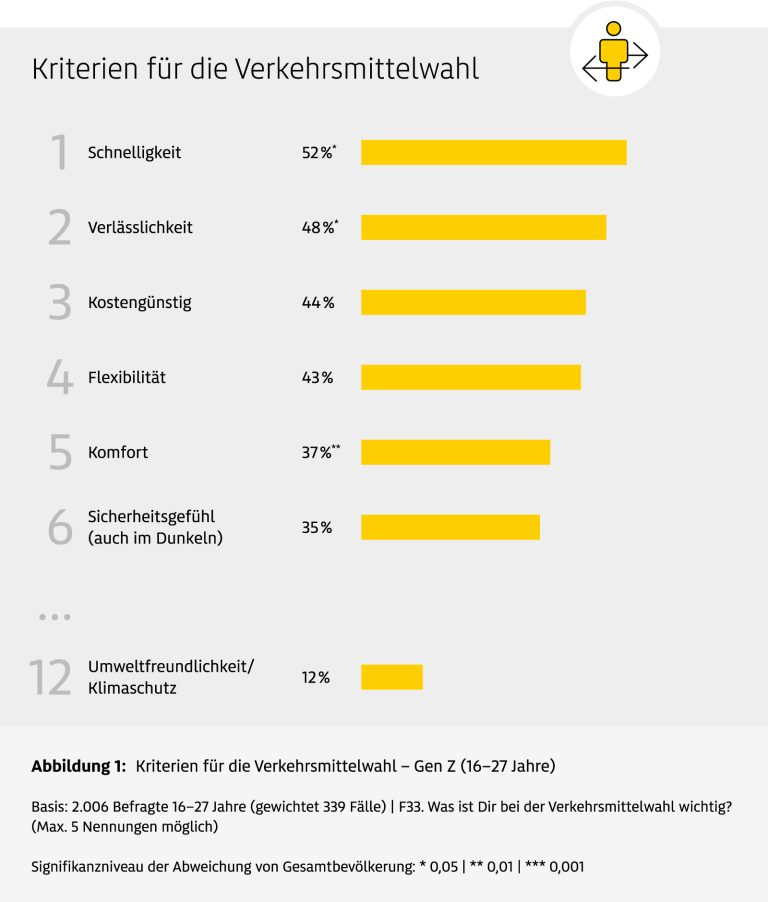

Wer Mobilität zukunftsfähig gestalten und Vertrauen in politische Handlungsfähigkeit zurückgewinnen will, sollte sich konsequent an den funktionalen Anforderungen junger Menschen orientieren. Angebote müssen intuitiv nutzbar, verlässlich verfügbar und kontextsensibel anschlussfähig sein.

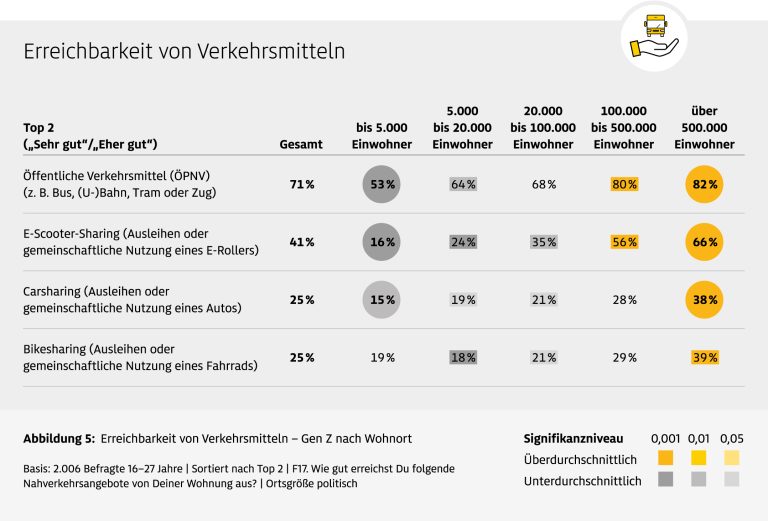

In vielen Regionen fehlt es bislang an flächendeckender und alltagspraktischer Verankerung. Bestehende Lösungen wie Sharing-Systeme, Rufbusse oder multimodale Schnittstellen bleiben oft auf kleinräumige Pilotprojekte beschränkt, sind schwer zugänglich oder nicht durchgängig verlässlich. In ländlichen Räumen fehlen zentrale Mobilitätspunkte, digitale Orientierungshilfen und regelmäßige Taktung. Auch in urbanen Räumen sind Angebote nicht immer sinnvoll kombinierbar oder emotional anschlussfähig.

Um diese Lücken zu schließen, braucht es integrierte Plattformen, die Verkehrsträger bündeln und deren Nutzung vereinfachen – etwa durch Mobility-as-a-Service mit Echtzeitinformationen, Buchung und Bezahlung in einer Anwendung. Zukunftsorientiert könnten automatisierte Kleinbusse oder autonome Shuttles dort eingesetzt werden, wo klassische Angebote an ihre Grenzen stoßen.

Neue Angebote sollten großräumig sichtbar und erfahrbar sein. Mobile Ausstellungen, Pop-up-Stationen oder Plattformen für Best Practices schaffen Transparenz, stärken Vertrauen und ermöglichen Beteiligung. Ergänzend könnten lokale Mobility Co-Labs entstehen, in denen gemeinschaftlich organisierte Mobilitätslösungen entwickelt werden – passgenau für die Bedürfnisse vor Ort und mit aktiver Beteiligung junger Menschen.

Ein weiterer Ansatz sind großflächige Reallabore mit klarer Verstetigungsperspektive. Sie ermöglichen es, neue Mobilitätsformen unter Alltagsbedingungen zu testen und weiterzuentwickeln – gemeinsam mit jungen Menschen. Dabei wird nicht nur technische Alltagstauglichkeit geprüft, sondern auch die Passung zu jugendlichen Routinen und Erwartungen. So werden Reallabore zu Innovationsräumen und Beteiligungsformaten zugleich.